不動産の【登記簿謄本・登記事項証明書】の取り方・見方かんたんガイド!

2024.02.28 不動産登記

家・土地などの不動産の相続や売却に必要な書類を調べたときには、不動産の「登記簿謄本」や「登記事項証明書」と記載されていることがあります。しかし、これらの書類は一体どんなものなのか、違いは何なのかわからない、と混乱する方も多いでしょう。

本記事では、登記簿謄本とは何か説明し、登記事項証明書との違いについても解説します。

登記簿謄本の見方や取り方、費用、取得前の注意点なども説明しますので、登記簿謄本と登記事項証明書で混乱している方は、参考にしてください。

目次

不動産の登記簿謄本とは?そもそも不動産登記とはなに?

登記について調べたとき、「不動産登記」「登記簿謄本」「登記事項証明書」など、登記に関する言葉がたくさん出てくるので、それぞれが一体どんなものなのか、わからずに混乱している方も多いでしょう。

そこで、登記簿謄本の見方や取得方法について説明する前に、まずは「不動産登記」「登記簿謄本」「登記事項証明書」について説明していきます。

不動産登記とは?

「不動産登記」を簡単に説明すると、不動産の物理的な状況や所有者・抵当権者などの権利関係の状況を、公にするための手続きです。全国各地の法務局で不動産登記の申請をすることができます。一般的に経済的価値の高い不動産の取引を安全かつ円滑に行うために取り入れられた制度です。不動産登記の代表例としては、不動産の売買、相続、生前贈与の際の所有権移転登記、住宅ローンを組んだときの抵当権設定登記、借金を延滞したときの差押え登記などがあります。

不動産登記をすれば、登記簿に次のような情報が記録されます。

- どのような不動産であるか(面積・構造など)

- どこにあるのか(所在地・地番・家屋番号など)

- 誰が所有しているのか(所有者の住所・氏名)

- 抵当権は設定されているのか(金融機関情報や借入額など)

不動産を買ったり、相続したりしても、所有権などの権利は目に見えないものなので何もしなければ自分が所有者であることを証明することはできません。そこで、不動産登記の申請をすれば、上記のような不動産の権利関係を明らかにできます。つまり、不動産登記をすることによって不動産取引を円滑にするだけではなく、自分が権利者であることを第三者に対して主張することもできるのです。

全国のどこの不動産であっても登記情報は手数料を納めれば法務局やネットで誰でも閲覧でき、登記内容が記載された登記簿謄本を入手することもできます。

不動産の登記簿謄本はどんなもの?

不動産の登記簿謄本はどんなもので、取得することによって何ができるのか気になるところです。

不動産の登記簿謄本を簡単に説明すると「登記簿に記載されている情報のコピー」です。

不動産の登記簿謄本には、一区画の土地ごとに作成される「土地登記簿」と、1個の建物ごとに作成される「建物登記簿」の2種類あり、どちらも不動産を管轄する法務局に保管されています。登記簿謄本を見れば、不動産登記によって記録された「土地と建物の過去の所有者」、「現在の所有者」、「権利関係」の3つがわかるので、イメージとしては不動産の「履歴書」みたいなものです。

不動産の登記内容を変更するときや、売却時など、登記内容を確認するために使います。

ここで気になるのが、そもそも「謄本」とは何なのか。という点ではないでしょうか。謄本は、原本の内容を証明するために、原本の内容を全て書き写した(またはコピーした)文書です。代表的な謄本には、「戸籍謄本」や「公正証書謄本」が挙げられます。

一方で、記載されている内容を、一部分のみ証明する書類が「抄本」です。例えば、同じ戸籍に入っている家族のうち自分だけが記載されているものを「戸籍抄本」といいます。

登記事項証明書との違いはなに?

不動産の登記簿謄本が何か、どんなときに使うのか、という疑問を解決したと思います。一方で疑問に思うのが「登記事項証明書との違いは何なのか」という点ではないでしょうか。

結論から言うと、不動産の「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は全く同じものです。「登記簿謄本」の現在の正式名称が「登記事項証明書」であり、法務局でも登記事項証明書と呼ばれています。

なぜ2つ呼び名があるのかと言うと、登記簿の管理方法の違いが関係しています。元々、登記簿は紙でできており、管轄の法務局でファイリングされて管理されていたことから「登記簿謄本」と呼ばれていました。

しかし、インターネットの普及に伴って書類のデータ化が進み、登記簿もデータ保存で管理されるようになったことから、「登記簿謄本」から「登記事項証明書」へと名称が変更されたのです。

そのため、現在の正式名称は「登記事項証明書」ですが、以前の名残から「登記簿謄本」と呼んでいる法務局も一部あるので、どちらの名称で言われたとしても、同じ書類だと覚えておきましょう。なお、株式会社や合同会社などの法人の登記簿情報が記載されているものについても「登記簿謄本」と呼ばれています。そのため、あえて「不動産登記簿謄本」「法人(商業)登記簿謄本」と使い分ける場合もあります。

なお、登記事項証明書のなかでも、登記簿上の全ての情報を証明する書類が「全部事項証明書」であり、一部を証明するものが「一部事項証明書」です。

登記簿謄本に記載されている内容と見方

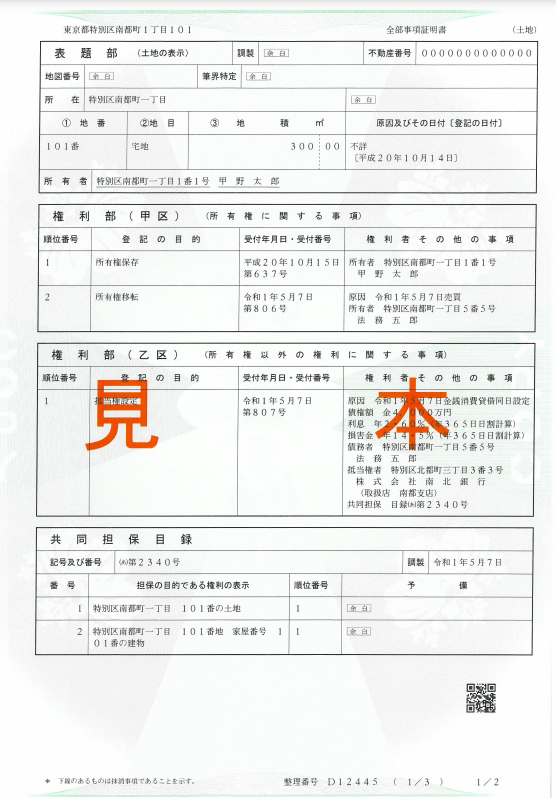

不動産の登記簿謄本は「表題部」「甲区」「乙区」「共同担保目録」の4つの項目で構成されています。どのような情報が記載されているのか把握するためには、項目の内容や正しい見方を知っておかなければなりません。

ここでは、不動産の登記簿謄本の項目内容を知り、見方を確認していきましょう。

引用:法務省「全部事項証明書(登記簿謄本)の見方」

表題部

表題部には、不動産の物理的な状況が記載されているため、不動産の情報を知りたいときには、初めに表題部を確認します。記載されている内容は以下の通りです。

土地の場合 | 所在・地番・地目・地積・原因及びその日付(登記の日付)など |

建物の場合 | 所在・家屋番号・構造・床面積・原因及びその日付(登記の日付)など |

前述したように、登記記録はそれぞれ一区画の土地、1個の建物につき1組の文書になっています。それぞれの項目内容を説明していきましょう。

・所在

不動産の位置を特定するもので、市区町村及び丁目、字(あざ)までを記録します。

・地番

土地を特定するために法務局が定めた番号で、郵便などで使う住所とは異なります。不動産の登記簿謄本を取得するためには、必ずこの地番を調べておく必要があります。

・地目

土地の用途を表す項目で、宅地・畑・田など23種類あり、住宅の場合は「宅地」と記載されます。

・地積

土地の面積をm²で表しています。ただし、隣地境界線が定まっていない土地の場合、かつて測量した面積とは異なる可能性が高いので、売却する場合には後々のトラブル防止のため、隣地境界線を設定し再測量することをお勧めします。

・家屋番号

法務局が建物を識別するために付与する番号です。当事務所に登記のご依頼をいただく方の中には、この家屋番号を伺うと自分の住所をお答えになる方もいらっしゃいますが、家屋番号も地番と同様に住所とは異なるものですのでご注意ください。

・構造

建物の材料や屋根の形状、階数などが記載されています。

・床面積

壁や柱の中心(壁芯)から計算した、建物の階ごとの面積が記載されています。

・原因及びその日付

登記をする理由と登記日が記載されています。登記日は登記官が登記を完了した日なので、登記申請をした日ではありません。

それぞれの項目が何を指すのかを知っていれば、不動産の売買時や所有権移転の際にも、不動産の情報を読み解くことができます。見慣れない言葉もあるかと思いますが、1つ1つ確認しながら見ていけば難しくはありません。

権利部(甲区)

権利部には所有権に関する情報が記載された「甲区」と、それ以外の情報が記載された「乙区」の2つがあります。まずは甲区の見方を説明していきましょう。

権利に関する情報が記載されている甲区を見ると、「いつ」「誰が」「どのようにして」所有権を持つことになったのかがわかります。

順位番号は登記の順位を示す番号であり、新しい登記記録が追加されると順位も付け足されていく仕組みです。この項目を見れば、現在の不動産の名義人が不動産を取得した理由がわかり、所有権移転だけではなく、差押さえの記録も確認することができます。つまり、不動産の名義変更の経緯が書いてある「履歴書」みたいなものです。

不動産登記の名義変更について詳しく知りたい方は、【(不動産登記の名義変更)かんたんガイド】の記事で詳しく解説しておりますので、こちらも是非ご参照下さい。

権利部(乙区)

乙区には、所有権以外の権利関係が記載されています。具体的には、抵当権・根抵当権・地役権などがあり、記載内容で圧倒的に多いのが、住宅ローンで利用される抵当権に関する内容です。

抵当権が設定された場合には、抵当権の内容(設定原因・日付・債権額・債務者・抵当権者など)が記載されるので、この部分を見れば住宅ローンの借入金額を把握することができます。(債権額=住宅購入金額ではありません。)

もし、乙区に地役権が設定されている場合には、土地の利用に制限が出る可能性もあるので注意が必要です。不動産を相続や購入する際には、どんな権利が設定されているのかを乙区を見て必ず確認しておきましょう。

共同担保目録

乙区に記載されている抵当権や根抵当権などの権利において、ほかにも担保に設定されている不動産がある場合には「共同担保目録」に記載されます。

債権に対して1つの不動産だけでは担保が不十分な場合に、共同担保が必要となるのです。

例えば、住宅ローンを組んで住宅購入をする場合には、土地と建物の両方を担保にすることが多く、共同担保として土地と建物が共同担保目録に記載されます。

不動産の登記簿謄本の取り方と費用

不動産登記簿謄本や登記事項証明書がどんなものか、お伝えしてきました。不動産取引や相続に欠かせない不動産登記簿謄本は、どのようにして取得するのでしょうか。取得方法と費用を説明します。

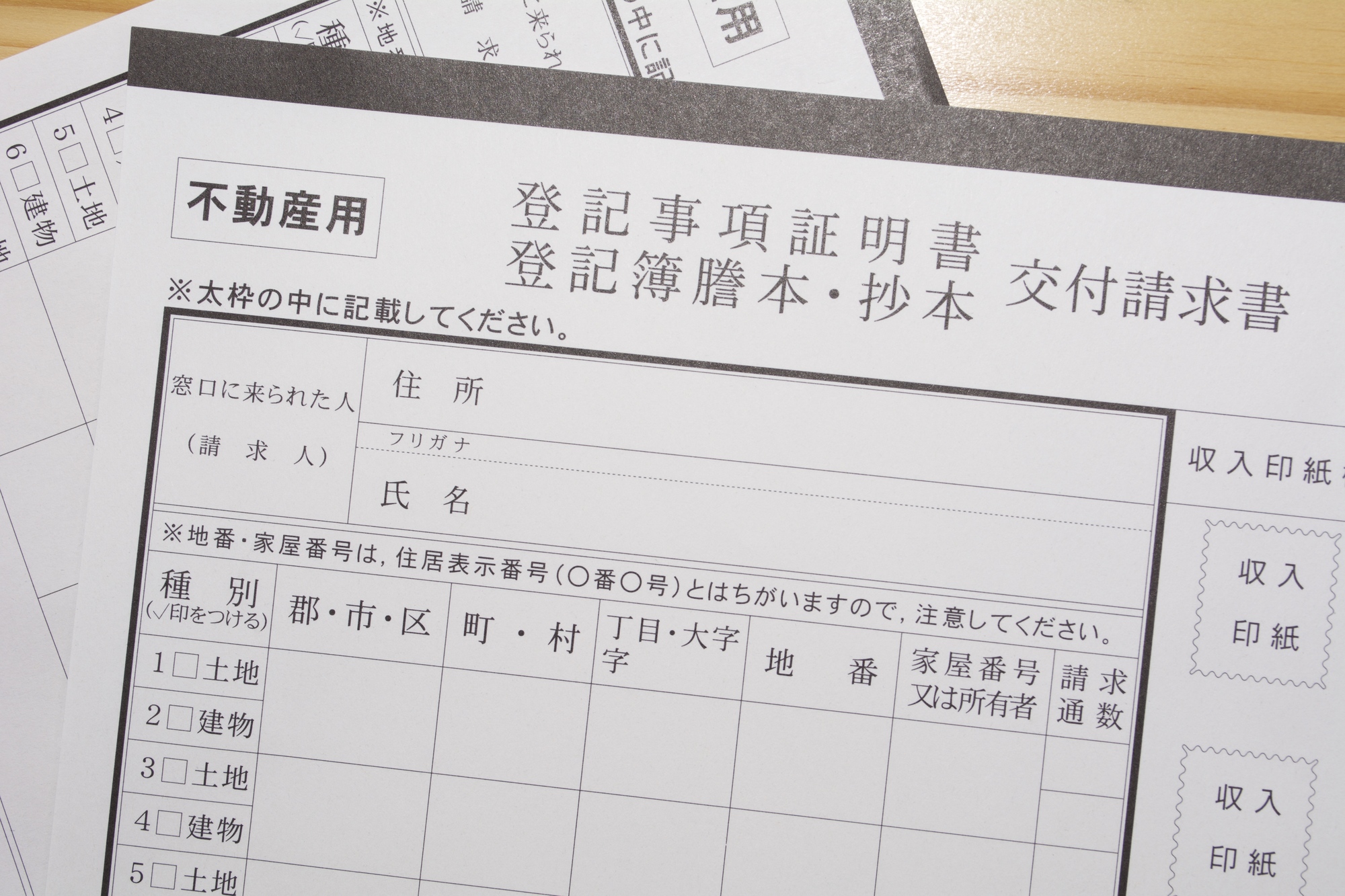

法務局の窓口で取得する

登記簿謄本を取得する最もスタンダードな方法が、法務局の窓口で申請する方法です。取得するための申請書やシステムが設置されているので、ガイダンスや法務局職員の案内に従って記入や入力すれば簡単に取得できます。

窓口申請のメリットは即日で取得できることですが、手続きができるのは開庁時間である平日の8時30分〜17時15分までという点に注意してください。

郵送で取得する

- 法務局の「登記事項証明書交付申請書」を印刷し、申請書に必要事項を記載する。

法務局:「各種証明書請求手続」

- 申請書に料金分の収入印紙を貼り、切手を貼った返信用封筒を同梱して送付する。

数日後に法務局から登記簿謄本が送られてくるので、遠方に住んでいる方や平日に身動きが取れない方に適した方法です。郵便代がかかる点は留意しておきましょう。

オンラインで取得する

登記簿謄本は、オンライン申請サービスを利用して取得することも可能です。ネット上で情報登録して申請をすれば、自宅に居ながら取得できます。手数料も安く一番おすすめの方法です。

- 「かんたん証明書請求」システムに登録する。

- システム上で請求書を作成・送信する。

- 請求書の受付後、手数料を納付する。

オンライン取得は初回のみシステム登録が必要ですが、さほど時間はかかりません。

具体的な登録から請求の流れは以下の法務局HPを参照しましょう。

法務局:「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」

受け取り方法は窓口または郵送を選択でき、窓口の場合は即時取得が可能で、郵送であれば手数料の納付後1〜2日で発送されます。手数料はインターネットバンキングによる電子納付、ペイジーに対応したATMでの納付が可能です。

なお、受付時間は平日の8時30分から21時までと長いので、日中仕事で忙しい方には特にオンラインでの取得をおすすめします。当事務所でも登記完了後の登記簿謄本を取得する際は、オンラインでの取得をしております。

不動産の登記簿謄本の取得費用

登記簿謄本を取得するには手数料がかかり、取得方法によって料金が異なります。申請方法別に費用を見てみましょう。

窓口申請 | 1通600円 |

郵送申請 | 1通500円+郵送料(送付・返送用切手代) |

オンライン申請 | 窓口受け取り:1通480円 郵送受け取り:1通500円+送料 |

内容確認だけなら登記情報提供サービスでも可能

どこかに登記簿謄本の提出する必要がある訳ではなく、登記情報の内容を確認したいだけであれば、登記情報提供サービスが便利です。登記情報提供サービスとは、法務局が記録する登記情報をインターネット上で閲覧できる制度です。利用申し込みが不要な一時利用も可能なので、登記情報をあまり利用することがない方にも使いやすい制度です。

登記情報提供サービスは以下のサイトで、利用の流れを確認できます。

民亊法務協会:登記情報提供サービス

所有者が記載されている「所有者事項」であれば142円、登記情報が全て記載されている「全部事項」であれば332円で内容を確認することができます。

ただし、閲覧用の情報はたとえ印刷したとしても、各種手続きの証明書類として使用できないことがほとんどです。不動産業者・銀行・役所などへの提出用で使用する際には、必ず登記簿謄本を取得してください。

相続をスマートに!面倒な相続登記は安心定額「スマそう-相続登記-」にお任せください!

不動産登記簿謄本を取得する前に知っておきたいこと

不動産登記簿謄本を取得する際には、取得前に知っておきたいことが2つあります。

- 地番や家屋番号

- 不動産の登記簿謄本には有効期限があること

それぞれ説明します。

地番や家屋番号

不動産の登記簿謄本を取得するためには「地番」や「家屋番号」が必要になるので、申請前に調べておきましょう。地番と家屋番号は、建物の権利証や固定資産税の通知書を見る、または市区町村役場で固定資産税評価証明書を取得すれば確認できます。

不動産の登記簿謄本には有効期限があること

不動産の登記簿謄本は「有効期限は◯ヶ月」のように、明確な有効期限が定められているわけではありません。しかし、契約や審査などに登記簿謄本が必要な場合には、住民票や戸籍謄本と同じように、基本的には3ヶ月以内に取得したもの提出を求められることがほとんどです。

そのような場合には取得後3ヶ月経過してしまうと再取得が必要です。必要書類は早めに準備しておくに越したことはありませんが、期限を過ぎた登記簿謄本は必要書類と使用できない場合もあるので、取得時期には注意しておきましょう。

まとめ

本記事では、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)について詳しくお伝えしてきました。不動産の登記簿謄本は不動産に関するさまざまな情報が記載された、とても重要な書類です。しかし、項目の意味や見方を知らなければ、大切な情報を見落としてしまう恐れもあります。不動産の相続や売却をスムーズに行うためにも、最低限の知識は備えておきましょう。

司法書士法人みどり法務事務所では相続や不動産登記でお悩みの皆様に、安心でリーズナブルな相続や不動産登記を済ませて頂くために、定額の不動産の名義変更サービス「スマそう-相続登記-」をはじめとする遺産相続に関する各種サービス(ゆうちょ・みずほ・三井住友・三菱UFJ、りそななどの各金融機関の相続にともなう預貯金の解約払戻し、その他相続に関する裁判所提出書類作成サポートなど)やその他の不動産登記サービスをおこなっています。また、電話や来所での相続・登記相談は無料で承っております。相続・不動産登記に関してお悩みの方はまずはお気軽にお電話ください。

関連記事

人気記事

新着記事

相続登記の

相続登記の